Du site dictionnaire.lerobert.com – Par Candice Zolynski

L‘histoire n’est pas seulement faite de grands événements. Elle est aussi faite de grands discours, de phrases qui ont marqué des générations et restent, encore aujourd’hui, gravées dans tous les esprits.

Qui n’a jamais rêvé de plaider comme Badinter, de se révolter comme Zola, de captiver comme Malraux, d’éconduire comme Valmont ou de mobiliser les foules comme Martin Luther King ?

Convaincre, défendre, rendre hommage, séduire ou manipuler : découvrez, à travers ce top 10 des phrases qui ont marqué l’histoire et la littérature, comment les mots peuvent changer nos vies et le regard que nous portons sur le monde.

10. « La justice française ne sera plus une justice qui tue », Robert Badinter

Le 17 septembre 1981 est une date historique en France : le gouvernement abolit la peine de mort. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, a lutté sans relâche pour parvenir à convaincre l’Assemblée nationale alors que l’opinion française était majoritairement favorable au maintien de la peine capitale. Sa brillante plaidoirie démontre l’inefficacité et les risques d’une anti-justice qu’il considère comme une honte pour l’humanité. C’est l’aboutissement d’un long combat mené au nom des droits de l’homme et du respect de la vie. La loi qui garantit que nul ne peut être condamné à mort en France est inscrite dans la Constitution depuis 2007.

9. « ¡No pasarán! » (Ils ne passeront pas !), Dolores Ibárruri

Cette célèbre formule espagnole est aujourd’hui un symbole universel de résistance contre la tyrannie et l’oppression. C’est en 1936, alors que le général Franco et ses troupes tentent, par la force, de prendre le pouvoir en Espagne, que Dolores Ibárruri, députée communiste, lance cet appel à la résistance. Cette négation catégorique est un cri de révolte contre le totalitarisme qui menace son pays et les valeurs démocratiques. Il s’agit de rallier toutes les forces républicaines pour défendre la liberté dans une Europe au bord du chaos.

8. « I have a dream » (J’ai un rêve), Martin Luther King

Quand le célèbre pasteur américain Martin Luther King monte à la tribune le 28 août 1963, il s’adresse à une foule immense qui manifeste à Washington en faveur de l’emploi et de la liberté. De violentes tensions agitent alors les États-Unis : elles opposent les partisans des lois ségrégationnistes et leurs opposants. Le président Kennedy s’apprête à présenter au Congrès un projet de loi pour l’égalité et Martin Luther King prononce un discours pour le soutenir. En le ponctuant par cette formule pleine d’espoir, « I have a dream », il transmet toute la force de sa conviction. Il affirme que son rêve pourra devenir réalité, que les citoyens américains seront un jour tous égaux quelles que soient leurs origines ethniques, religieuses ou sociales. Il espère qu’un jour l’Amérique sera une nation unie, fraternelle et égalitaire.

7. « Prends garde à toi », dans l’opéra Carmen de Georges Bizet

On doit cette célèbre injonction au compositeur Georges Bizet. Le conseil, teinté de menace, est adressé par la séduisante Carmen à son amant dans l’un des airs d’opéra les plus célèbres au monde. Il est surprenant à l’époque que ce soit une femme qui, avec une concision remarquable, nous mette en garde contre les dangers de la passion amoureuse. Du latin passio, qui signifie « souffrir », ce sentiment obsessionnel échappe à la raison et entraîne les amants dans des tourments aussi périlleux que délicieux. La modernité des propos de Carmen l’érige aussitôt en symbole : elle incarne à tout jamais le désir et le goût de la liberté.

6. « Pas de corps, pas de preuve », Moro-Giafferri

Le risque d’erreur judiciaire : c’est sur cet argument logique que maître Moro-Giafferri, l’avocat d’Henri Désiré Landru, fait reposer sa plaidoirie. Son client comparaît en novembre 1921 : il est accusé d’avoir assassiné dix femmes et d’avoir fait disparaître leur corps. La stratégie de l’avocat est brillante, son argument irréfutable. En effet, la justice exige des preuves tangibles pour condamner un individu. Ainsi, en l’absence de corps, Moro-Giafferri avance que rien ne prouve la culpabilité de son client, comme le souligne le parallélisme. En dépit de cette plaidoirie convaincante, d’autres preuves accablent Landru, qui est finalement condamné à mort.

5. « Ce n’est pas ma faute », dans Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos

Par cette dénégation cruelle, le vicomte de Valmont, héros malfaisant des Liaisons dangereuses de Laclos, met fin à son aventure avec sa douce et vertueuse maîtresse. Après avoir œuvré habilement pour la séduire, il la quitte en se dédouanant de toute responsabilité. Le roman de Laclos, qui fut longtemps censuré pour l’immoralité de ses propos, adresse en réalité au lecteur une leçon instructive sur le pouvoir des mots. Les deux personnages principaux ont une parfaite maîtrise du langage, qui leur permet de manipuler leurs proies en les séduisant pour mieux les compromettre ensuite. L’auteur nous met donc en garde contre la duplicité de certains discours.

4. « Battez-vous pour vos vies », Emma Gonzales

C’est par cette injonction saisissante que cette jeune étudiante achève un poignant discours en l’honneur de ses camarades disparus après une effroyable tuerie, dans un lycée de l’état de Floride aux États-Unis, en 2018. Elle devient rapidement le symbole d’une jeunesse qui réclame une réforme sur les armes à feu. Son discours critique les politiques partisans du droit à porter une arme et le puissant lobby de la NRA (National Rifle Association, l’association américaine de promotion des armes à feu). Cependant, malgré la multiplication des manifestations, aucune mesure concrète n’a été prise par le gouvernement américain depuis ces évènements.

3. « Entre ici Jean Moulin », André Malraux

Par une froide journée de décembre 1964, les cendres de Jean Moulin, figure majeure de la Résistance, sont transférées au Panthéon. Le ministre de la Culture, André Malraux, prononce alors, d’un ton solennel et fraternel, l’un des éloges funèbres les plus célèbres de l’histoire. Par sa voix, la patrie rend hommage au courage d’un homme qui lutta contre la tyrannie du régime nazi au péril de sa vie. Malraux érige le grand résistant en modèle pour les jeunes générations. Cet hommage porte l’espoir que d’autres sauront défendre la liberté avec toute la bravoure dont Jean Moulin fit preuve. Malraux en fait également un symbole pour honorer la mémoire de tous ceux qui luttèrent pour défendre la France, et qu’il nomme métaphoriquement « le peuple né de l’ombre ».

2. « J’accuse », Émile Zola

En 1898, Émile Zola place cette phrase en tête d’un article qu’il fait paraître dans le journal L’Aurore pour prendre la défense d’Alfred Dreyfus. Accusé à tort, ce capitaine de l’armée française a été condamné pour haute trahison et envoyé au bagne. Le texte de Zola dénonce les vrais coupables de cette affaire, qui est l’un des scandales judiciaires les plus retentissants de l’histoire. La formule « J’accuse » marque les esprits par sa concision et son ton catégorique alors que l’absence de complément crée un effet d’attente chez le lecteur. Elle a depuis été souvent reprise pour dénoncer toute forme d’injustice.

1. « Je suis Charlie »

La formule est publiée sur les réseaux sociaux par un directeur artistique le 7 janvier 2015, après l’attentat islamiste au cours duquel huit collaborateurs du journal Charlie Hebdo et quatre autres personnes ont été assassinés. Il exprime ainsi spontanément sa solidarité et son émotion. La formule est reprise par des millions de gens sur les réseaux sociaux ou dans la rue lors de manifestations. Les personnalités médiatiques s’en emparent et le phénomène dépasse même les frontières de la France. Par la substitution du complément, la formule « Je suis … » est désormais souvent déclinée pour témoigner soutien et solidarité.

——————————————————————————————————–

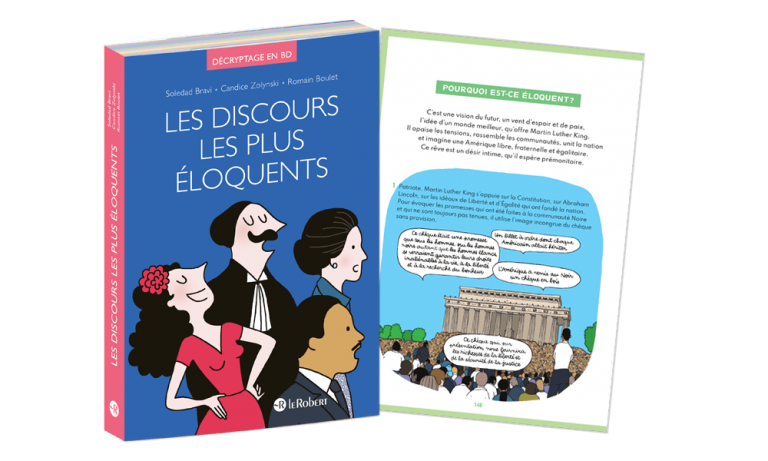

Retrouvez ces formules inspirantes et bien d’autres dans Les Discours les plus éloquents par Soledad Bravi, Candice Zolynski et Romain Boulet. Une bande dessinée pour redécouvrir vingt discours remarquables et mieux les comprendre !