Il existe des livres sur le cinéma qui empilent des titres comme des médailles, et d’autres qui tentent une chose plus risquée, retrouver la source vive, non pas seulement l’histoire des films, mais la naissance d’une langue. Lionel Tardif choisit ce second chemin. Son ouvrage se présente comme une longue traversée de la matière cinématographique, depuis l’instant où l’humanité comprend qu’une image peut cesser d’être une surface pour devenir un temps, jusqu’à l’instant où cette langue atteint une maturité telle que la technique, désormais, ne la transforme plus, elle la sert.

Ce n’est pas une thèse sèche, c’est une conviction tenue, charpentée, presque une éthique. Et, sous cette éthique, une métaphysique, car parler d’une grammaire, c’est parler d’une loi intérieure, d’un ordre du sensible, d’une discipline de la lumière.

Lionel Tardif ne raconte pas le cinéma comme un divertissement qui aurait grandi, mais comme une conquête de l’esprit à travers la vue

Avant que l’écran ne soit un rectangle, avant qu’il ne soit même une promesse, il y a l’intuition primitive du mouvement dans l’immobile, ces bêtes tracées sur les parois, non pour décorer le monde, mais pour le faire passer, pour l’animer. La chasse, la danse, le galop, la fuite. L’ombre qui bouge dans la torche et devient narration. Nous comprenons alors que le cinéma ne surgit pas d’un seul coup, il se prépare comme un métal dans son creuset, à la fois par des gestes d’artisans et par des éclairs de savants. La chambre noire, la persistance rétinienne, les lentilles, les sels d’argent, toute une alchimie de la vision où la lumière n’est plus seulement ce qui éclaire, mais ce qui grave, ce qui écrit. Nous lisons, au fil de Lionel Tardif, la manière dont l’Occident a longtemps tourné autour d’une question apparemment technique et en réalité initiatique, comment faire passer le monde dans une forme, comment obtenir, non une copie, mais une apparition stable, transmissible, partageable.

Dans cette généalogie, Lionel Tardif rend justice aux précurseurs souvent réduits à des notes de bas de page alors qu’ils sont des maîtres d’œuvre

Étienne-Jules Marey, par exemple, n’est pas seulement un nom de laboratoire, il devient un véritable passeur, celui qui décompose pour mieux recomposer, celui qui comprend que le mouvement peut être lu comme une phrase. Et déjà, avec lui, se dessine un principe qui va hanter tout le livre, l’image animée naît d’une tension entre la fragmentation et l’unité, entre l’instant arraché et le flux retrouvé. Nous reconnaissons là une loi symbolique qui dépasse le cinéma, toute connaissance procède ainsi, elle taille, elle sépare, elle mesure, puis elle relie, elle assemble, elle fait tenir ensemble. Ce balancement entre l’analyse et la synthèse, entre le trait et la totalité, est une discipline de bâtisseur. Ce n’est pas un hasard si la métaphore architecturale affleure à chaque page, même lorsqu’elle n’est pas dite, car Lionel Tardif regarde les grands cinéastes comme des constructeurs de formes, des hommes qui ont appris à dresser une voûte avec des faisceaux de lumière.

C’est ici que l’ouvrage devient profondément parlant pour une sensibilité initiatique

La franc-maçonnerie n’enseigne pas une doctrine, elle transmet une méthode. Elle apprend à se tenir devant un symbole sans le dissoudre, à le travailler sans le profaner, à l’habiter. Lionel Tardif, dans sa manière de parcourir le cinéma, adopte une posture comparable. Il ne sacralise pas naïvement les œuvres, il ne les réduit pas à des faits, il cherche la loi interne qui les rend nécessaires. Il scrute la naissance d’une syntaxe, puis l’agrandissement d’une grammaire, puis la mise au point d’une rhétorique. Et il suggère, de manière insistante, que l’histoire du cinéma est l’histoire d’un affinement, rythme, cadre, montage, profondeur, son, couleur, tout cela n’est pas un catalogue d’inventions, mais une progression vers une parole plus exacte, plus juste, plus capable de dire l’humain sans l’écraser.

Cette progression, Lionel Tardif la fait passer par des figures qui sont moins des idoles que des étapes

David Wark Griffith, en donnant au récit des articulations nouvelles, fait comprendre que la caméra peut être une pensée, non un œil neutre. Charles Chaplin, en déposant la grâce dans la mécanique, rappelle que le rire peut être un sacrement laïque, une façon de sauver l’homme par la tendresse. Louis Feuillade, avec ses labyrinthes populaires, montre que la série et le feuilleton peuvent engendrer une mythologie moderne, avec ses masques, ses initiations nocturnes, ses identités doubles, ses passages. Victor Sjöström, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, plongent la lumière dans une nuit qui n’est pas seulement esthétique, mais morale, et nous enseignent que l’ombre au cinéma n’est jamais innocente, elle est la forme visible d’un combat intérieur.

Lionel Tardif ne se contente pas d’aligner ces noms

Il les relie par une idée centrale, chaque grand créateur ajoute une brique à la maison du cinéma, puis d’autres viennent éprouver la solidité de cette brique, l’élargir, la fissurer parfois, pour que l’ensemble gagne en justesse. Ainsi, Jean Renoir ouvre l’espace de la fraternité sans mièvrerie, en donnant à la caméra une respiration qui ressemble à une morale de l’attention. Frank Capra, Leo McCarey, William Wellman, King Vidor, font entendre une Amérique où l’utopie et le désastre cohabitent, et où la fiction devient une manière de prendre soin du commun ou de le trahir. John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, chacun à sa manière, transforme la mise en scène en rite, non au sens d’un cérémonial, mais au sens d’une précision qui oblige, un déplacement d’acteurs devient une phrase, un regard devient un serment, un hors-champ devient une conscience.

La force du livre tient à ce qu’il ne sépare pas, comme nous le faisons trop souvent, l’évolution des techniques et l’évolution du sens

Lionel Tardif insiste sur ce point, le cinéma écrit avec des outils, et les outils modifient la manière d’écrire, non parce qu’ils imposent une mode, mais parce qu’ils offrent de nouveaux rapports au réel. Le travelling, la grue, l’éclairage, le son, la couleur, l’animation, la télévision, puis les images de synthèse, tout cela change la texture du monde filmé. Mais ce changement ne vaut que s’il obéit à une exigence plus haute. Nous retrouvons ici une tension très maçonnique, la forme n’est pas l’ornement du fond, elle est la discipline qui permet au fond d’apparaître. Les outils ne dispensent jamais de la rectitude. Une équerre plus brillante ne rend pas la pierre plus vraie. De même, un procédé plus spectaculaire ne rend pas l’image plus juste.

Lionel Tardif situe un moment décisif de cette maturation autour d’Orson Welles, avec Citizen Kane, comme si une certaine grammaire avait alors atteint un point d’accomplissement. Nous pouvons discuter la date, nous pouvons contester l’idée d’une perfection, mais nous ne pouvons pas ignorer ce que cette affirmation contient de profond, l’idée qu’une langue finit par devenir assez sûre pour que l’innovation cesse d’être une fuite en avant et devienne un approfondissement. Dès lors, la modernité ne se mesure plus à l’effet, elle se mesure à la densité. Le montage ne vaut pas par sa vitesse, il vaut par sa nécessité. Le cadre ne vaut pas par son audace, il vaut par sa justesse intérieure.

Lionel Tardif accorde ainsi une importance majeure au montage, et il s’arrête sur des figures qui ont fait du montage une pensée à part entière

Sergueï Eisenstein, Vsevolod Poudovkine, Dziga Vertov, ne sont pas seulement des noms associés à une époque, ils incarnent une manière de comprendre que le choc des images peut faire naître une idée, mais aussi une responsabilité. Car le montage peut élever, et il peut manipuler. Il peut ouvrir, et il peut enfermer. Il peut libérer le regard, et il peut le dresser. Toute la question, implicite et pourtant constante, devient alors celle-ci, que faisons-nous de la puissance de l’image. Lionel Tardif, qui n’a rien d’un moraliste étroit, n’élude pas la dimension dangereuse du cinéma, précisément parce qu’il croit en sa grandeur. Ce qui est grand peut être perverti, ce qui est puissant peut être détourné, et nous ne pouvons pas traiter cela comme un simple épisode historique.

À mesure que le livre avance, la géographie du cinéma s’élargit, et avec elle notre compréhension de ce que signifie créer

Carl Theodor Dreyer, Yasujirō Ozu, Akira Kurosawa, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Elia Kazan, Vincente Minnelli, tous ces créateurs montrent que la langue du cinéma n’est pas un idiome unique, mais une capacité à traduire des visions du monde. Chez Carl Theodor Dreyer, la rigueur devient prière sans dogme, le visage devient un continent, le silence devient une falaise. Chez Yasujirō Ozu, la coupe n’est pas une coupure, elle est une respiration, et l’ordinaire devient une expérience métaphysique. Chez Akira Kurosawa, le mouvement se charge d’éthique, l’action est un questionnement sur la justice, la loyauté, la chute. Chez Roberto Rossellini et Vittorio De Sica, le réel n’est pas pris comme un matériau brut, il est pris comme une épreuve, une mise à nu où l’humain se révèle dans sa dignité et sa misère.

C’est là que la dimension spirituelle de Lionel Tardif se fait pleinement sentir. Nous ne trouvons pas chez lui un discours religieux plaqué, nous trouvons une exigence de verticalité. Il demande au cinéma d’être un art qui relève. Non pas qui moralise, mais qui élève. Non pas qui prêche, mais qui rappelle. À ses yeux, une œuvre ne mérite le nom d’art que si elle participe d’une ascension de l’homme. Cette phrase n’est pas une posture, elle irrigue tout. Elle explique son goût pour les cinéastes qui cherchent la vraie nature de l’esprit, et elle explique aussi sa sévérité à l’égard d’un cinéma qui s’abandonne au cloaque, à la laideur, à l’épouvante gratuite, comme si la disparition du sacré devait être célébrée au lieu d’être interrogée.

Cette sévérité n’est pas un rejet du moderne, c’est une défense du beau comme nécessité

Et le beau, chez Lionel Tardif, n’est pas un décor, c’est une vérité de structure. Nous retrouvons ici un principe hermétique, le beau n’est pas ce qui charme, le beau est ce qui met en ordre, ce qui rend le chaos habitable, ce qui donne forme à l’informe sans le trahir. Dans une lecture maçonnique, nous dirions que le beau est lié à la juste proportion, à la rectitude, à l’accord entre l’intention et l’acte. Le cinéma, dans cette perspective, devient un chantier, non une industrie au sens trivial, mais un lieu où se taille une pierre particulière, la pierre du regard. Chaque film digne de ce nom travaille notre manière de voir, donc notre manière d’être. La caméra, alors, n’est plus un appareil, elle devient un instrument de conscience.

Ce qui frappe aussi, c’est que Lionel Tardif écrit en praticien de la transmission. Sa trajectoire, loin d’être un simple curriculum, éclaire chaque page. Nous sentons l’homme qui a montré des images à des générations, qui a voulu rappeler une histoire et une langue à des jeunes qui risquaient de les perdre, qui a accompagné ce passage d’une civilisation de l’écrit à celle de l’image sans céder au fétichisme de l’écran. Il ne se place pas au-dessus du lecteur, il se place à côté, comme un passeur qui dit, voici les œuvres qui ont donné au cinéma ses lettres de noblesse, voici les gestes qui ont rendu l’image intelligible, voici les maîtres qui ont compris que la technique n’est pas un but mais un moyen, voici ceux qui ont tenu l’exigence quand le monde invitait à la facilité.

Dans cette posture de passeur, nous reconnaissons une forme de compagnonnage

Le cinéma, tel que Lionel Tardif le raconte, est une confrérie sans serment explicite, une chaîne de créateurs qui se répondent à travers le temps, qui se contredisent parfois, mais qui se reconnaissent par le travail. Le jeune cinéaste hérite, non de recettes, mais de questions. Il reçoit une grammaire, mais il doit l’habiter. Il apprend des règles, mais il doit les transfigurer. C’est exactement ce que l’initiation demande, non pas répéter, mais transformer. Non pas imiter, mais accomplir. Non pas consommer des formes, mais les éprouver.

Le point d’arrêt choisi par Lionel Tardif, autour d’Artavazd Pelechian et de son idée de montage à distance, est à cet égard très parlant. Nous comprenons que le cinéma, parvenu à une certaine maturité, peut déplacer son centre de gravité. Il ne s’agit plus seulement de lier des plans, il s’agit de faire surgir une image qui n’existait pas, une image née de l’intervalle, du rythme, de l’écho. Là encore, l’idée est profondément symbolique. Ce qui compte n’est pas seulement ce que nous voyons, mais ce qui apparaît entre les images, comme dans toute vie intérieure, ce qui agit n’est pas seulement l’événement, mais la résonance qu’il laisse, la façon dont il se prolonge en nous. Le montage, dans cette perspective, devient une expérience de l’invisible, une manière de faire sentir que le sens ne se trouve pas uniquement dans les choses, mais dans leurs relations.

Et puis Lionel Tardif assume un pari, même si l’ordinateur, l’intelligence artificielle, les procédés à venir bouleversent les surfaces, la grammaire demeure

Nous pouvons entendre cette phrase comme une consolation, nous devons surtout l’entendre comme une exigence. Car si la grammaire demeure, nous n’avons plus d’excuse. Nous ne pouvons pas accuser la technique, nous ne pouvons pas nous réfugier derrière l’époque. Il faudra toujours du rythme, de la mesure, une musique des images, ce qu’il appelle avec justesse des assonances et des allitérations visuelles. Il faudra toujours une pensée du cadre, une morale du montage, une conscience du regard.

À ce stade, la lecture devient presque une méditation sur notre temps

Le cinéma est partout, dissous dans les écrans, réduit souvent à un flux, mais Lionel Tardif nous oblige à nous souvenir que le cinéma, au sens fort, n’est pas l’image animée, c’est l’image animée ordonnée par une intention qui vise plus haut que l’effet. Nous pouvons regarder dix mille vidéos et ne jamais rencontrer le cinéma. Nous pouvons voir un seul plan, tenu, juste, nécessaire, et sentir que quelque chose se relève en nous. C’est cette différence que le livre défend, et c’est pourquoi il touche au spirituel sans avoir besoin de le proclamer. La question n’est pas de dire le sacré, elle est de ne pas l’oublier, de ne pas organiser l’image contre l’âme.

Vient alors la dimension la plus personnelle, et peut-être la plus courageuse, Lionel Tardif ne cache pas qu’il se bat

Il se bat pour le beau, pour le vrai, pour une grandeur humaine qui ne se confond pas avec la domination. Il se bat pour une voie spirituelle dans un univers saturé d’images qui ne veulent plus rien signifier. Cette défense n’est pas nostalgie, elle est résistance. Elle rappelle que l’esthétique, au sens profond, n’est jamais neutre. Elle façonne notre sensibilité, donc notre morale. Ce que nous acceptons de voir, ce que nous trouvons normal, ce que nous trouvons amusant, tout cela finit par travailler la cité. Lionel Tardif écrit comme quelqu’un qui n’a jamais séparé le cinéma de la vie commune.

Lionel Tardif, la bio

Il a été directeur fondateur de la Cinémathèque de Tours, qu’il a portée dès les années soixante-dix avec Henri Langlois, figure tutélaire de la Cinémathèque française. Il a dirigé des lieux, animé des festivals, créé des rencontres internationales, conduit des symposia où l’art dialoguait avec la conscience, et cette expérience de terrain, de salle, de public, habite son écriture. Lionel Tardif est aussi cinéaste, homme de théâtre, écrivain. Les grands aventuriers du cinéma, paru une première fois à la fin des années quatre-vingt-dix puis repris et amplifié aujourd’hui, est le fruit le plus visible de ce compagnonnage avec les œuvres, avec les artistes, avec le public. Ce livre ne ressemble pas à une somme qui voudrait tout savoir, il ressemble à une flamme tenue contre le vent, celle d’un homme qui a regardé longtemps et qui nous dit, avec une gravité fraternelle, que la lumière n’a de sens que si elle sert à reconnaître l’homme, à le relever, à lui rendre sa hauteur.

Quelques conseils à ceux qui sont à la manœuvre…

Et puisque cette lecture engage une responsabilité de transmission, nous pouvons adresser un clin d’œil très concret à celles et ceux qui se prétendent à la manœuvre de différents salons, qu’il s’agisse de salons du livre maçonnique, de salons maçonniques du livre, ou encore de MASONICA, et qui annoncent déjà vouloir s’intéresser au 9e Art, rappelons-le, il s’agit de bandes dessinées. Nous les inviterions volontiers à passer aussi par la case 7e Art, non par hiérarchie, mais par cohérence, car la bande dessinée et le cinéma partagent cette question de la narration par l’image, du rythme, de la coupe, du hors-champ, et de ce que l’œil consent à recevoir.

C’est précisément pourquoi nous chroniquerons très prochainement un très bel ouvrage, toujours de Lionel Tardif, Les routes de la foi au cinéma, publié en ce mois de janvier 2026 aux Éditions du Cosmogone. Il y a là une piste, presque une méthode, pour enrichir une programmation, ouvrir des passerelles, donner aux visiteurs une raison de plus de venir, et peut-être de revenir. Et puisque ces manifestations sont souvent en chasse de profanes, et puisque, compte tenu des coûts engagés, rappelons que les grosses obédiences cotisent aux alentours de 5000 euros, les moyennes 3000 et les petites 1500, voilà une idée simple et féconde pour amortir un investissement, non en faisant du chiffre, mais en redonnant du sens, en reliant les arts, en faisant circuler la lumière d’un écran à l’autre, et en rappelant qu’une culture initiatique n’existe pleinement que lorsqu’elle sait créer du passage.

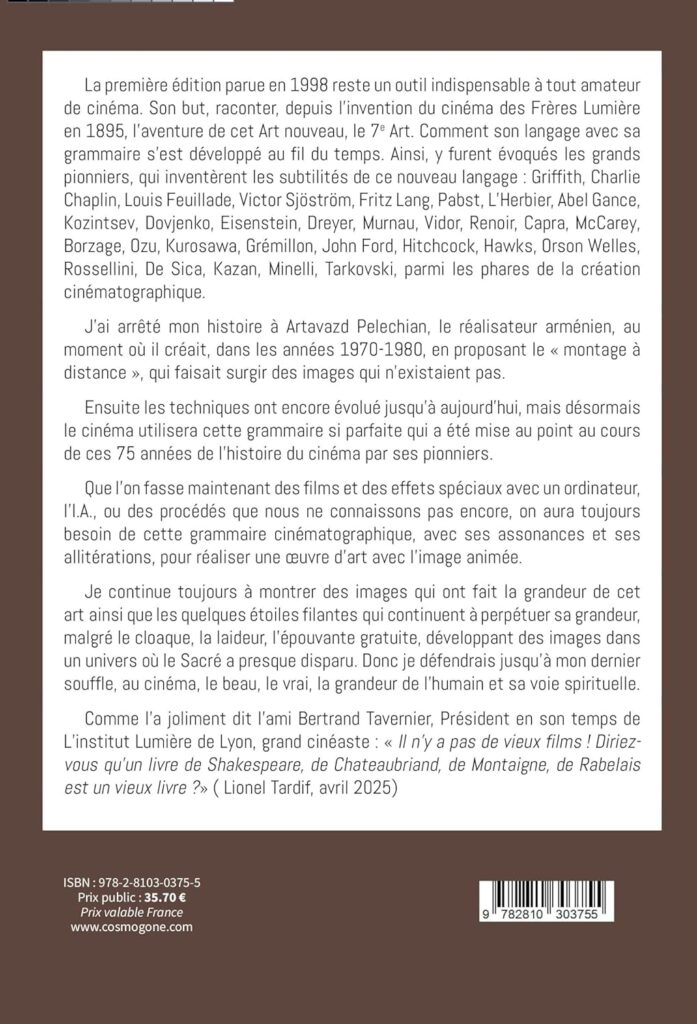

Les grands aventuriers du cinéma – Architecte d’un langage nouveau 1895 – 1970

Une réflexion sur le sens du 7e Art

Lionel Tardif – Édition du Cosmogone, 2025, 568 pages, 35,70 €

L’éditeur, le SITE