Les avancées en biologie et en génétique ne cessent de remodeler notre compréhension du monde vivant, il est plus pertinent que jamais d’explorer comment la théorie de l’évolution influence notre réflexion éthique. Charles Darwin, avec la publication de L’Origine des Espèces en 1859, n’a pas seulement révolutionné la biologie ; il a posé les bases d’un débat philosophique profond sur l’origine de la moralité humaine.

Sommes-nous des êtres moraux par une providence divine, ou notre sens du bien et du mal est-il le fruit d’un processus évolutif naturel qui s’est déroulé sur des millions d’années ?

Cette question touche à l’essence même de la philosophie morale : d’où proviennent nos normes éthiques, et comment les justifier dans un monde régi par la sélection naturelle ?

L’éthique évolutionniste, ou éthique darwinienne, désigne les approches qui intègrent les principes de l’évolution biologique dans la philosophie morale. Au sens large, elle examine comment les théories évolutionnistes expliquent l’émergence des comportements moraux, et au sens normatif, elle tente de dériver des principes éthiques de ces processus naturels. Ce domaine n’est pas exempt de controverses : il oscille entre une fascination pour les mécanismes adaptatifs et des craintes d’un relativisme moral absolu.

Les Fondements de l’Éthique Évolutionniste

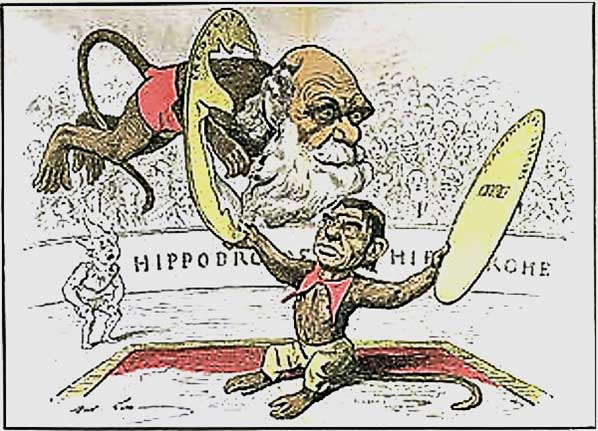

L’éthique évolutionniste émerge au XIXe siècle, fortement influencée par les idées de Charles Darwin, mais ses racines remontent à des penseurs antérieurs comme Herbert Spencer.

Spencer est un un philosophe et sociologue britannique (1820-1903), souvent considéré comme le père de l’évolutionnisme social. Dans ses œuvres comme Principles of Biology et The Data of Ethics, il développe une théorie où l’évolution n’est pas seulement biologique, mais s’étend à la société humaine. Il popularise l’expression «survie du plus apte» , qu’il applique à la fois aux organismes et aux structures sociales. Pour Spencer, l’évolution est un processus progressif et inévitable menant d’un état simple et homogène à un état complexe et hétérogène.

En éthique, il démontre que les normes morales émergent naturellement de ce processus : les sociétés évoluent vers plus de coopération et d’altruisme parce que ces traits favorisent la survie collective. Son évolutionnisme social justifie un laissez-faire économique, où la compétition élimine les « inaptes », menant à un progrès moral global. Cependant, cette théorie a été critiquée pour son déterminisme et son potentiel à justifier les inégalités sociales.

Charles Darwin (1809-1882), le pilier central de cette éthique, va plus loin en ancrant la moralité dans la biologie. Dans L’Origine des Espèces par le Moyen de la Sélection Naturelle (1859), Darwin expose sa théorie de la sélection naturelle : les organismes varient aléatoirement, et ceux dont les variations confèrent un avantage reproductif survivent et transmettent ces traits. Ce mécanisme, sans direction ni but, explique la diversité des espèces. Mais c’est dans La Descendance de l’Homme et la Sélection Sexuelle (1871) que Darwin applique cela à l’éthique. Il postule que les sentiments moraux humains découlent d’instincts sociaux hérités des animaux.

Pour lui, la moralité évolue en quatre étapes : d’abord, des instincts sociaux basiques chez les animaux (comme la protection de la progéniture, la cohésion des troupeaux ou l’entraide chez les primates) ; ensuite, le développement de l’intellect humain permettant la réflexion sur les conséquences des actions et ressentir du remords quand nous violons les normes sociales, permettant de réfléchir aux impulsions et de choisir des actions à long terme. ; troisièmement, l’influence du langage et des habitudes sociales qui propagent les normes morales via l’éducation et la culture. ; enfin, l’extension de la sympathie au-delà du groupe immédiat vers l’humanité entière, d’abord limitée à la famille et à la tribu, puis à l’humanité entière, et même aux animaux non humains.

Cette vision est humaniste car Darwin croit en un progrès moral : l’évolution nous a dotés d’une capacité à élargir notre cercle de sympathie. Influencé par l’utilitarisme de Jeremy Bentham et John Stuart Mill, il argue que le critère ultime de la moralité est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Contrairement aux darwinistes sociaux comme Spencer, qui voyaient la compétition comme un bien moral intrinsèque, Darwin met l’accent sur la coopération et la compassion. Il défend l’idée que la raison humaine peut surpasser les instincts primitifs, menant à une éthique plus inclusive et bienveillante. Par exemple, il condamne l’esclavage et plaide pour les droits des animaux, voyant dans l’évolution une base pour une moralité universelle.

Philosophiquement, cela implique que la conscience morale est un produit évolué : le remords découle de conflits internes entre instincts sociaux et impulsions égoïstes, renforcés par l’approbation sociale. Darwin humanise ainsi l’éthique : nous ne sommes pas des pécheurs originels ou des créations divines parfaites, mais des animaux élevés par l’évolution à un niveau de moralité réflexive. Cette théorie influence des penseurs modernes comme Peter Singer, qui étend la sympathie darwinienne aux animaux sentients [doués de conscience] (La libération animale, 1975).

Au XXe siècle, cette idée est approfondie par des biologistes comme William D. Hamilton (1936-2000), qui développe la théorie de la sélection de parentèle dans ses articles de 1964. Hamilton explique l’altruisme apparent – comme un animal sacrifiant sa vie pour ses proches – par une formule mathématique : rB > C, où r est le degré de parenté génétique, B le bénéfice pour le receveur, et C le coût pour l’acteur. Ainsi, aider un parent (qui partage des gènes) maximise la transmission génétique inclusive. Cette théorie précise comment l’évolution favorise des comportements « moraux » comme l’entraide familiale, sans recours à une finalité morale transcendante.

Robert Trivers (né en 1943), un autre pionnier, introduit l’altruisme réciproque . Selon Trivers, les individus coopèrent avec des non-parents si cela est mutuellement bénéfique à long terme, comme dans le modèle du « dilemme du prisonnier » itératif. Des mécanismes comme la reconnaissance des tricheurs et la punition évoluent pour stabiliser cette coopération. Cela explique des normes morales humaines comme la loyauté et la réciprocité, vues comme adaptations évolutives.

Edward O. Wilson (1929-2021), fondateur de la sociobiologie avec son ouvrage Sociobiology : The New Synthesis (1975), étend ces idées à l’ensemble des comportements sociaux. Wilson expose que la moralité humaine est un produit de gènes et d’environnement, rendant l’éthique une branche de la biologie empirique. Il propose que les normes morales, comme l’inceste tabou ou l’altruisme, sont des adaptations génétiques façonnées par la sélection multilevel (individus et groupes). Dans On Human Nature (1978), il défend une éthique unifiant sciences et humanités pour une moralité basée sur la connaissance évolutionniste.

Philosophiquement, l’éthique évolutionniste se divise en deux branches : descriptive et normative.

L’approche descriptive explique comment les normes morales ont émergé via l’évolution, s’appuyant sur l’éthologie et la psychologie évolutionniste. Par exemple, nos intuitions morales – empathie, dégoût, sens de l’équité – sont des modules cognitifs façonnés par la sélection.

L’approche normative, plus controversée, tente de dériver des obligations éthiques des faits évolutifs. Pour Darwin et Spencer, ce qui est « bon » est ce qui a été sélectionné pour promouvoir la survie. Cependant, cela pose des problèmes : si la moralité est adaptative, est-elle relative aux contextes évolutifs ? Par exemple, l’agression ou la xénophobie pourraient être «naturelles», mais cela justifie-t-il leur éthique ?

Malgré son attrait explicatif, l’éthique évolutionniste suscite des critiques philosophiques profondes. La plus influente est la « naturalistic fallacy » formulée par George Edward Moore (1873-1958) dans Principia Ethica (1903). Moore pense que l’on commet une erreur logique en dérivant des jugements normatifs (ce qui devrait être) de faits descriptifs (ce qui est). Pour lui, le « bien » est une propriété simple et indéfinissable, non réductible à des faits naturels comme la survie ou le plaisir. Si l’évolution décrit comment la moralité a émergé, elle ne peut prescrire ce qui est moralement bon ; cela confondrait explication et justification.

Cette critique s’inspire de David Hume (1711-1776), qui dans Traité de la Nature Humaine pose le problème du fait au devoir. Hume observe que les énoncés descriptifs ne peuvent logiquement mener à des énoncés prescriptifs sans un pont axiomatique. Pour Hume, la moralité repose sur les sentiments humains (sympathie, approbation), non sur la raison seule. L’éthique évolutionniste, en naturalisant ces sentiments, risque de circularité : si la moralité est adaptative, pourquoi devrions-nous la suivre si elle n’est pas intrinsèquement bonne ?

Une autre critique est le relativisme moral : si la moralité évolue en fonction des environnements, elle est contingente et non absolue. Cela pourrait mener à un nihilisme où les normes sont arbitraires. Par exemple, Francis Galton (1822-1911), cousin de Darwin, développe l’eugénisme dans Inquiries into Human Faculty and Its Development (1883), expliquant que l’évolution justifie l’amélioration génétique humaine par sélection artificielle. Cette théorie, abusée au XXe siècle (stérilisations forcées, nazisme), illustre comment l’éthique évolutionniste peut justifier des pratiques immorales en les qualifiant de « naturelles ».

Alvin Plantinga (né en 1932), philosophe théiste, critique dans Warrant and Proper Function via l’argument évolutionniste contre le naturalisme. Il argue que si nos facultés cognitives sont évoluées pour la survie, non pour la vérité, nos croyances – y compris en l’évolution – sont peu fiables. Cela sape les jugements moraux évolutionnistes, qui pourraient être des illusions adaptatives plutôt que des vérités objectives.

Thomas Nagel (né en 1937), dans Mind and Cosmos (2012), critique le matérialisme réducteur de l’éthique évolutionniste, arguant qu’il ignore la conscience subjective et la valeur intrinsèque. Pour Nagel, l’évolution explique les comportements, mais pas pourquoi nous devrions valoriser la moralité au-delà de l’utilité.

Enfin, des critiques sociopolitiques émergent avec Stephen Jay Gould (1941-2002), qui dans The Mismeasure of Man (1981) dénonce l’adaptationnisme excessif, voyant dans l’éthique évolutionniste un risque de justifier inégalités raciales ou de genre comme « naturelles ».

Aujourd’hui, l’éthique évolutionniste influence profondément des domaines comme la bioéthique et l’écologie: améliorer génétiquement l’humanité pour éliminer des maladies est-il moral, ou viole-t-il la dignité humaine en jouant à Dieu ? L’évolution suggère que la variabilité génétique est clé pour l’adaptation, rendant l’eugénisme risqué pour la résilience des populations.

En éthique environnementale, l’évolution souligne notre interdépendance : E.O. Wilson, dans Biophilia (1984), théorise que notre amour inné pour la nature (biophilie) est une adaptation évolutive, favorisant une éthique de préservation. Face au changement climatique, cette perspective soutient une moralité globale : notre survie dépend de l’altruisme étendu à l’échelle planétaire.

En psychologie évolutionniste, Jonathan Haidt (né en 1963), dans The Righteous Mind (2012), explique les biais moraux comme le tribalisme ou le conservatisme comme héritages évolutifs, aidant à les surmonter pour une éthique plus rationnelle. Peter Singer (né en 1946), influencé par Darwin, étend la sympathie aux animaux dans Practical Ethics (1979), arguant que la souffrance transcende les espèces, basant son utilitarisme sur des faits évolutifs.

Pourtant, des risques persistent : un relativisme culturel où des pratiques comme l’infibulation sont justifiées comme adaptatives, ou une justification de comportements « naturels » immoraux comme la violence.

L’évolution et l’éthique forment un dialogue riche et nuancé : l’évolution explique les origines de nos intuitions morales, mais ne dicte pas nos choix éthiques ultimes.

Les théories de Darwin, Spencer, Hamilton, Trivers, Wilson et d’autres nous invitent à une humilité cosmique : nous sommes les produits d’un processus aveugle et contingent, mais dotés d’une raison capable de transcender nos instincts pour construire une moralité plus inclusive. Comme Darwin l’espérait, un progrès moral est possible, en élargissant notre cercle de sympathie pour un monde plus juste et durable. Cette perspective nous appelle à intégrer la science dans l’éthique, sans la réduire à elle seule, pour affronter les défis du XXIe siècle avec sagesse.

La semaine prochaine nous aborderons

La Science Quantique et l’Évolution Biologique

Merci pour cet éclairage

Solange Sudarkis nous offre une réflexion intéressante mais ô combien complexe. Point d’évolution générative si elle s’avère contraire à l’évolution créatrice. Telle sera la nouvelle confrontation dans un futur proche face aux besoins vitaux de l’humanité.

Tel fut le maillon faible de la théorie de l’évolutionniste anglais Hubert Spencer.

Henri Bergson a été tout d’abord influencé par sa théorie avant de s’en éloigner et de la critiquer.

La théorie de l’évolution s’insère non pas comme un axe déterminant mais comme un des éléments indissociables de la création. Les normes éthiques émergent logiquement de ce processus vital. L’évolutionnisme social d’Hubert Spencer justifiait l’élimination des « inaptes ».

Sur la question fondamentale des inaptitudes humaines, Jésus déclara : « Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre. » (Évangile Jean 5, 17-30).

Qu’est-ce que Jésus voulait nous dire avec ces paroles ?

Dieu est le maître d’œuvre qui d’une manière dont on n’a pas conscience œuvre sans cesse, mais cela ne nous dispense pas d’œuvrer pour le bien être de l’humanité. Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre les différents aspects de l’évolution, alors nous nous éloignerons de la force, de la beauté et de la sagesse de l’évolution créatrice.

Vous ne cessez de nous enrichir de vos travaux et recherches .

Et merci infiniment.

Très respectueusement..