Il existe des livres qui choisissent la provocation comme un simple costume, et d’autres qui s’en servent comme d’un outil, au sens le plus artisanal du terme, un outil qui raye, qui entame, qui soulève la croûte des évidences. Au cœur de l’origine du monde – Hystéricodysséia, petit récit d’aventures picaresques et gynécologiques appartient à cette seconde famille.

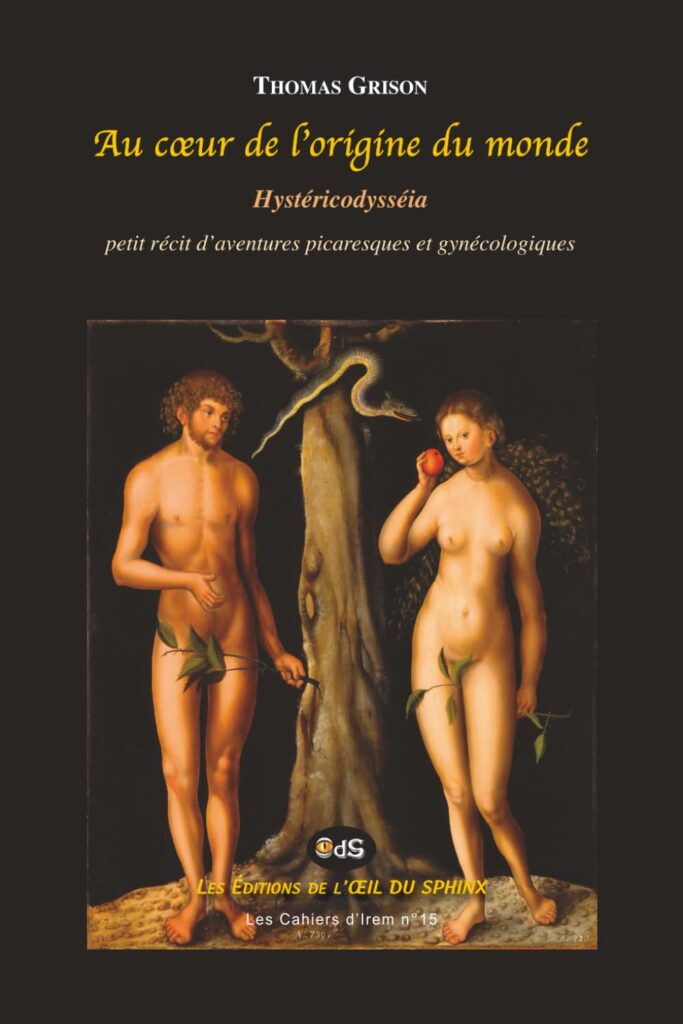

La trouvaille initiale, d’une audace presque enfantine et d’une cruauté burlesque, n’est pas un gag, elle est un verrou qui saute. Un homme perd son œil, un œil réel, concret, charnel, et cette perte est précipitée dans une scène qui mêle la trivialité à l’archétype, le couteau, la pomme, la convoitise et la chute, l’anatomie et le mythe. Nous comprenons aussitôt que le texte ne cherchera pas l’élégance polie, mais une efficacité plus rare, celle qui oblige à regarder autrement ce que nous pensions déjà connaître. Nous croyions savoir ce que signifie « voir ». Thomas Grison nous force à envisager que la vue, telle que nous la pratiquons dans le monde profane, n’est souvent qu’une manière de posséder.

L’« œil » devient personnage, presque bête familière, presque démon domestique, presque organe moral. Il est dit « rebelle », il réclame ses droits, il entraîne son propriétaire dans la vanité d’un regard qui exige, qui juge, qui se croit souverain, jusqu’au moment où la souveraineté se retourne contre elle-même. La perte de l’œil ne produit pas seulement une infirmité, elle produit une redistribution de tout l’appareil de connaissance. Ce déplacement est fondamentalement initiatique. Non pas parce qu’il offrirait une morale facile, mais parce qu’il installe un manque qui devient méthode. L’homme qui se croyait centre du monde est forcé de consentir à n’être qu’un passant, un corps pris dans un récit qui le dépasse, et dont la logique n’est pas celle du confort. Dans cette perspective, l’outrance même est une ascèse déguisée. Elle retire au lecteur l’abri du bon goût, pour le conduire vers une question plus rugueuse, celle de la vérité de nos désirs et de la qualité de notre regard.

Le génie du dispositif de Thomas Grison tient aussi à la manière dont il peuple son périple de figures qui fonctionnent comme des masques rituels. Les personnages sont moins des individus que des charges, des fonctions, des offices, et le texte s’amuse à les nommer comme des rôles, dans une comédie où le ridicule du narrateur n’abolit jamais l’exigence de l’épreuve. Un guide apparaît, et l’homme se voit imposer un nom de circonstance, « Jean-Paul » devient « Virgile », comme si la littérature elle-même imposait ses parrains, ses passeurs, ses règles de navigation. Un autre devient « Charles » comme « Charon », et ce jeu des homophonies et des lignées n’est pas une coquetterie, il fait comprendre que nous traversons toujours, sans l’avouer, des mythologies actives, des fleuves et des barques. Dans ce théâtre, l’homme croit se faire manipuler, et il se fait en effet manipuler, mais il se fait surtout instruire à son insu, ce qui est la définition même d’une pédagogie initiatique réussie. La résistance du narrateur, ses récriminations, sa mauvaise foi, son désir d’obtenir la récompense sans la transformation, tout cela compose une matière première que le texte polit par éclats, par rires, par humiliations, par secousses.

La route prend alors une forme presque élémentaire, comme si le monde intérieur, pour être parcouru, devait repasser par la table des forces premières. Nous sentons la chaleur, l’air étouffant, l’odeur soufrée, la proximité du brasier, et la scène, bien que comique par la voix qui la raconte, n’a rien d’une plaisanterie. L’épreuve du feu se présente avec une solennité volontairement agaçante, presque bénitier par instants, mais la solennité n’est pas là pour faire croire, elle est là pour faire tenir. Car l’essentiel n’est pas la rhétorique du guide, l’essentiel est la lente inculcation d’une discipline intérieure, « suivre sans douter », non pour obéir à un homme, mais pour traverser la panique qui se lève lorsque notre ancienne manière de voir ne suffit plus. Nous reconnaissons ici, sous la farce, une science exacte du passage. La douleur n’est pas glorifiée, elle est utilisée comme révélateur. Le texte ose dire ce que tant d’ouvrages masquent derrière des vapeurs, à savoir que la transformation demande une dépense réelle, une fatigue, une brûlure, une sueur, un risque.

Cette énergie élémentaire se double d’une énergie culturelle, et c’est là que l’historien de l’art que Thomas Grison porte en lui se met à rayonner. Les œuvres d’art ne sont pas de simples ornements érudits. Elles deviennent des stations d’intelligence, des miroirs actifs, des fenêtres par où l’âme apprend à se lire sans se mentir. Des noms surgissent comme des constellations, Johannes Vermeer, Jan Brueghel, Herri met de Bles, et cette apparition n’a rien d’un catalogue professoral, elle relève d’une intoxication volontaire, celle d’un monde saturé d’images qui cherchent à redevenir des signes. Nous goûtons cette manière de faire de l’iconographie une nourriture, une matière à mâcher, à ruminer, à transformer. Nous comprenons aussi que l’art, pour Thomas Grison, n’est pas un musée, il est une langue, et comme toute langue il peut mentir, il peut flatter, mais il peut surtout sauver, dans la mesure où il réveille en nous une capacité d’attention qui s’était endormie.

La question du désir traverse tout le livre comme un fil brûlant. Non pas le désir réduit à la consommation, mais le désir comme orientation de l’être, comme boussole intime, comme puissance de sortie hors du sommeil moral. Le moment où résonne « Mon seul désir » n’est pas un instant décoratif, il fonctionne comme une clef, une formule qui contient une discipline. L’expression est retournée. Elle cesse d’être caprice, elle devient vœu, elle devient axe. Dans le palais hermétique, la clef n’est jamais dehors, elle est « du dedans ». Et nous retrouvons là l’une des idées les plus fortes du livre, sa conviction, presque obstinée, que la connaissance véritable ne se reçoit pas comme un bien, qu’elle se conquiert comme une justesse. Les portes basses, les couloirs sombres puis blancs, la rupture brutale de la couleur, cette dramaturgie des espaces n’est pas une fantaisie de décor, elle met en scène des états de conscience.

Le roman possède aussi un art rare, celui d’installer une liturgie de la dérision pour mieux viser les idoles contemporaines

Quand le narrateur prie « Sainte Samantha », « Saint Kevin », puis étend sa dévotion jusqu’à « Christian Dior », nous rions, et ce rire est immédiatement inquiet, car il dévoile une structure religieuse déplacée, une foi sans transcendance, une sainteté fabriquée par l’écran et la marque. Thomas Grison ne se contente pas de se moquer. Il montre, avec une cruauté joueuse, comment l’adoration se recompose dès que le sens se retire. Là où la tradition proposait des figures pour élever, notre temps propose des icônes pour distraire, et la distraction devient un anesthésiant moral. La charge contre la bêtise et l’intolérance naît de là, non d’un sermon, mais d’un constat incarné, presque physiologique, celui d’une humanité qui confond la présence et la publicité, le courage et la performance, la profondeur et l’instant.

Ce qui bouleverse davantage encore est la manière dont Thomas Grison réhabilite, sans les idéaliser, des figures bibliques que la culture a souvent réduites à des silhouettes

La femme de Lot surgit comme une énigme, non comme un simple exemple de punition, mais comme un nœud de mémoire et de regard. Le geste de se retourner devient une question, non une faute. Bethsabée cesse d’être un objet de récit masculin, elle retrouve une densité de chair, de stratégie, de destin. Et Ève, surtout, apparaît sous un jour renversé, puisque le livre ose la présenter comme une initiatrice, celle qui ouvre l’humanité à la connaissance en l’exposant à la liberté. Ce renversement n’est pas un plaidoyer plaqué. Il procède d’une intuition plus profonde, presque hermétique, à savoir que l’origine n’est pas un passé, mais une source active, et qu’il faut cesser de la traiter comme une honte. Dans cette perspective, la « vulve » cesse d’être un objet de voyeurisme, elle devient un territoire symbolique, une matrice de questions, une géographie sacrée au sens le plus exigeant, celui qui oblige à reconnaître que l’esprit ne plane pas au-dessus du corps, qu’il s’y incarne, qu’il s’y éprouve, qu’il s’y risque.

Cette incarnation, Thomas Grison la pousse jusqu’à produire une méditation sur la réunion de ce qui fut séparé

Le vocabulaire de la « réunion », de la « réconciliation », de la « vraie lumière » revient comme une promesse qui n’a rien de sucré. Nous comprenons que la lumière dont il est question n’est pas celle qui éclaire les vitrines, mais celle qui permet d’habiter ses zones d’ombre sans les transformer en alibi. Cette lumière exige un travail sur soi, et le roman, paradoxalement, l’enseigne en multipliant les scènes de brouhaha, d’excès, de bavardage, d’hyperbole. Car l’excès n’est pas seulement esthétique. Il est aussi moral. Il met à nu la compulsion de l’époque, sa logorrhée, sa tendance à tout commenter pour ne rien traverser. Thomas Grison reprend cette logorrhée et la retourne contre elle, jusqu’à ce que, par saturation, quelque chose se dégage, comme une clairière.

Nous remarquons ici une proximité inattendue avec une certaine tradition initiatique qui ne sépare jamais l’intelligence des symboles de la discipline des outils.

À plusieurs reprises, le texte parle comme un atelier parle, lorsqu’il évoque la main comme outil premier, lorsqu’il associe le langage à un travail de taille, lorsqu’il ose les mots « burin » et « maillet », non pour faire décor, mais pour dire la naissance d’une âme sculptée hors de son tombeau de pierre. Cette métaphore de la taille est capitale. Elle donne au roman une colonne vertébrale, et elle donne à la lecture une responsabilité. Nous ne lisons pas pour nous divertir, nous lisons pour dégager une forme, pour faire apparaître une figure plus juste de nous-mêmes. Le texte va jusqu’à articuler, avec une ampleur presque doctrinale, l’équilibre entre « les choses d’en haut » et « les choses d’en bas », le mariage mystique entre le corps et l’esprit, et l’idée que ce mariage n’est pas corruption de l’esprit par le corps, mais vivification du corps par l’esprit. Nous retrouvons là une vieille querelle religieuse, mais retournée, pacifiée, rendue à sa force première, celle d’une spiritualité qui cesse de haïr la matière.

Cette spiritualité s’incarne aussi dans le goût de Thomas Grison pour les objets symboliques, épée, baudrier, instruments de musique, clochette, table dressée comme un théâtre

La scène médiévale n’est pas seulement un pastiche. Elle agit comme une mémoire profonde de l’Occident, une mémoire où la quête prend la forme d’un banquet et d’un récit transmis. Quand Brigid entreprend de conter l’histoire de Perceval telle que Chrétien de Troyes la transmit, nous sentons que le roman rappelle une loi ancienne, celle qui veut que l’épreuve ne soit jamais muette, qu’elle se double d’une parole, et que cette parole soit à la fois nourriture et poison, semence et labyrinthe.

Nous n’oublions pas le comique, pourtant, et c’est peut-être là que réside la véritable réussite de Thomas Grison. Le texte rit, mais ce rire n’est pas une fuite. Il est une méthode de dévoilement. Il montre la bassesse ordinaire sans la transformer en fatalité. Il montre l’aveuglement sans l’excuser. Il montre la médiocrité sans se donner le beau rôle. Le narrateur n’est pas un héros, et le livre pose frontalement la question, dans sa publicité même, de savoir si une odyssée peut exister sans héros. Or c’est précisément parce que le narrateur n’a rien d’un élu que l’itinéraire devient convaincant. Nous reconnaissons, dans ses lâchetés et ses négociations, une part de nous-mêmes, et cette reconnaissance est le premier choc utile. L’initiation n’a jamais consisté à décorer l’ego. Elle consiste à le décentrer.

La fin du roman, elle, laisse un arrière-goût plus amer que triomphal

L’homme revient, l’œil s’apaise, la vie redevient « comme avant », et la voisine reparaît, tarte aux pommes à la main, comme si le monde, avec sa tentation familière, cherchait encore à réabsorber l’événement. Nous recevons ce retour comme une ironie grave. Rien n’est garanti. Une transformation peut se perdre. Un secret peut se refermer. Un signe peut devenir une anecdote. Thomas Grison ne nous offre pas un final de catéchisme, il nous laisse avec une inquiétude active, celle de savoir ce que nous ferions, nous, si l’épreuve nous était vraiment arrivée. La sagesse ne consiste pas à raconter l’épreuve, elle consiste à en maintenir la trace vivante dans la conduite.

Il convient alors de situer Thomas Grison, non pour dresser une fiche froide, mais pour comprendre d’où vient cette capacité à marier la culture et la matière vive

Thomas Grison travaille depuis longtemps ce territoire où l’histoire de l’art dialogue avec les symboles et où les récits anciens deviennent des outils contemporains. Son parcours d’auteur, fait d’essais et de beaux livres, témoigne d’une curiosité structurée, avec Le Tarot de Marseille, l’ésotérisme chrétien à l’œuvre, puis Le Tombeau des ducs de Bretagne et son symbolisme, et Le Livre de Bazalliell, petit recueil de sagesse à l’usage des Francs-Maçons, ouvrages où l’érudition cherche moins à briller qu’à éclairer, et où la tradition maçonnique apparaît comme une grammaire du sens plutôt que comme un folklore. Thomas Grison a également publié Royan-Nayor, éloge des architectes de la reconstruction, ainsi que Le symbolisme de l’épée, Le Symbolisme de l’abeille, Le Symbolisme du miroir, Le Symbolisme de la rose, Le Symbolisme de la grenade, et un livre singulier comme Aïkido, 43 principes sur le chemin de la concordance des énergies, ce qui dit assez le fil intérieur, la recherche d’une concordance entre geste, pensée, image, transmission.

Nous ajouterons volontiers un mot sur la préfacière Laure Bellier, dont la présence discrète accompagne le livre comme une main sûre, attentive aux inflexions de la langue et aux puissances de la fable. « Professeure de lettres classiques en lycée, Laure Bellier a créé et animé, plusieurs années durant, des ateliers d’écriture. » Cette donnée n’est pas anecdotique, car elle éclaire l’arrière-plan de l’ouvrage, une confiance dans les mythes, une familiarité avec les récits fondateurs, et surtout une pratique du verbe comme matière vivante, façonnée, reprise, conduite jusqu’à sa justesse, comme au bord d’une page où l’expérience devient forme.

Dans ce roman, tout cela se métamorphose. La connaissance ne se présente plus sous la forme du commentaire, elle devient aventure. La symbolique ne se présente plus comme un vocabulaire, elle devient un pays. Et la langue, avec sa jubilation, ses listes, ses digressions, ses éclats, devient l’équivalent d’un laboratoire où l’esprit accepte de se laisser travailler.

Nous sortons de cette lecture avec une sensation paradoxale, celle d’avoir traversé une farce et d’y avoir trouvé, malgré le rire, une rigueur. Thomas Grison a composé une œuvre qui refuse de choisir entre la boue et l’étoile, entre le sexe et la sagesse, entre l’image et la parole, entre la tradition et la satire. Il prend le risque de tout mélanger, et ce mélange, lorsqu’il réussit, produit une chose rare, une lecture à plusieurs profondeurs, où la comédie sert de masque à une interrogation spirituelle, et où l’ésotérisme, loin d’être un brouillard, redevient ce qu’il aurait toujours dû rester, une invitation à pratiquer le discernement, à réconcilier ce qui fut séparé, à chercher la vraie lumière sans la confondre avec l’éclairage.

Au cœur de l’origine du monde – Hystéricodysséia, petit récit d’aventures picaresques et gynécologiques

Thomas Grison – Les Éditions de l’Œil du Sphinx, coll. Les Cahiers d’Irem N°15, 2026, 228 pages, 16 € / Pour commander, c’est ICI / L’éditeur, le SITE